年が明けてからも寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は2月11日(火)に行われたイベント「おせんべい&白玉団子づくり」のご報告です。

平日の開催にも関わらず、参加者は19名と多くの方に参加いただきました。

それでは、早速いってみましょう!

おせんべいと一口に言っても沢山の種類がありますが、今回は草加せんべいづくりに挑戦することに。

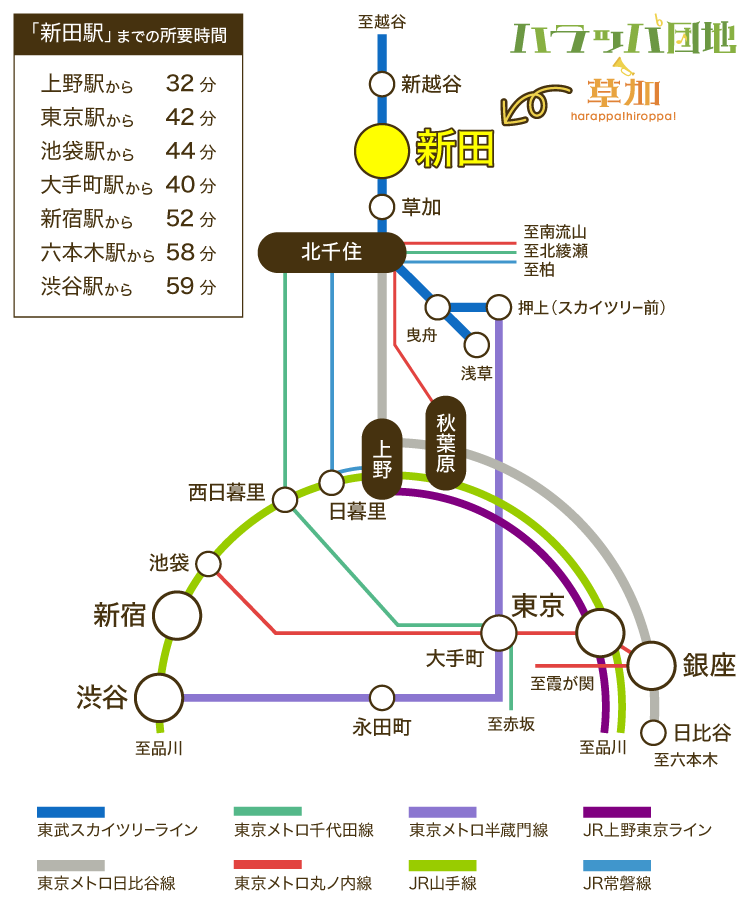

おせんべいを作る前に、みんなで草加にまつわる歴史をおさらいしました。

せっかくなので、簡単にご説明したいと思います。

現在の草加せんべいは、江戸時代から伝わったと考えられています。

おせんべいのルーツには諸説ありますが、今回は「おせんさん」というお話です。

草加の茶屋でおせんさんという女性が、団子を売っていました。

ある日、売れ残った団子をどうしようかと困っていたところ、通りすがりのお侍さんから

「団子を平たく潰して焼いて売ってみたらどうでござろうか」というアドバイスを受けました。

早速、おせんさんは、アドバイス通りにして売ってみたところ、それはたちまち評判となり、街道の名物となったのでした、めでたしめでたし。

アドバイスをくれたお侍さんは何者だったのか少し気になりますが、偶然に偶然が重なった奇跡のようなお話ですね。

各テーブルに分かれて「チョコ」「メイプル」「ごま」「お好み焼き風」「青のり」「マリトッツォ」と、いろんなおせんべいづくりに挑戦していきます。

これまで料理系のイベントを何度も開催してきたこともあってか、子どもたちの包丁さばきがすごかったです!

また、普段からお家でのお手伝いの成果を発揮した子もいたのではないでしょうか。

せんべいの固さなどは水分量に大きく左右されるため、最初は加減がわからず少し苦労しました。

水分量にも慣れて上手く平たくした後は、焼き作業に入ります。

最初は慎重に焼いていた様子でしたが、何度か焼いているうちにまるで職人のような手つきで次々におせんべいが焼き上がっていきました。

いろいろな種類のおせんべいを作りましたが、中でもチョコは工程が多く、みんなで役割分担しながら進めていきました。

白玉団子は、生地をよくこねてから丸い形を作り、茹でて完成。

コツとしては丸めてそのまま茹でるよりも、丸めた後に軽く押さえて平たくすることで、芯の部分に火が通りやすくなります。

これによって、ゆで上がりが均一になりますよ。

おせんべいと同じく、白玉団子もあんこやきなこ、生クリーム、メイプルシロップなど、いろんな味をお腹いっぱい楽しむことができました!

今回は、おせんべいと白玉団子と、日本らしい美味しいおやつを楽しみました。

ここで参加していただいたみんなからの感想をご紹介します。

「沢山のおせんべいを食べて、おせんべいの可能性が広がりました」

「甘じょっぱい味って癖になりますよね。はまりました!」

「おせんべいづくりは初めてだったけど、楽しめた!」

「白玉団子でおなかいっぱいになったのは初めて」

などなど、お腹も心も満たされたみたいで良かったです。

おせんべいも白玉団子も沢山作ったので、お土産として持って帰ってもらいました。

お家で食べるのも楽しみですね!

今回は、おせんべい&白玉団子づくりの様子をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

普段から何気なく食べているおせんべいと、白玉団子の新しい楽しみ方を知ってもらえたと思います。

ハラッパ団地では、これからもみんなで美味しく、そして楽しめるイベントを開催していきますので次回もご期待ください。